骨造成の難症例:『インプラントはできない』と言われた方へ ─ 骨や副鼻腔の問題を解決する方法

骨造成の難症例:『インプラントはできない』と言われた方へ ─ 骨や副鼻腔の問題を解決する方法

上顎洞における感染と骨造成のリスクとは?

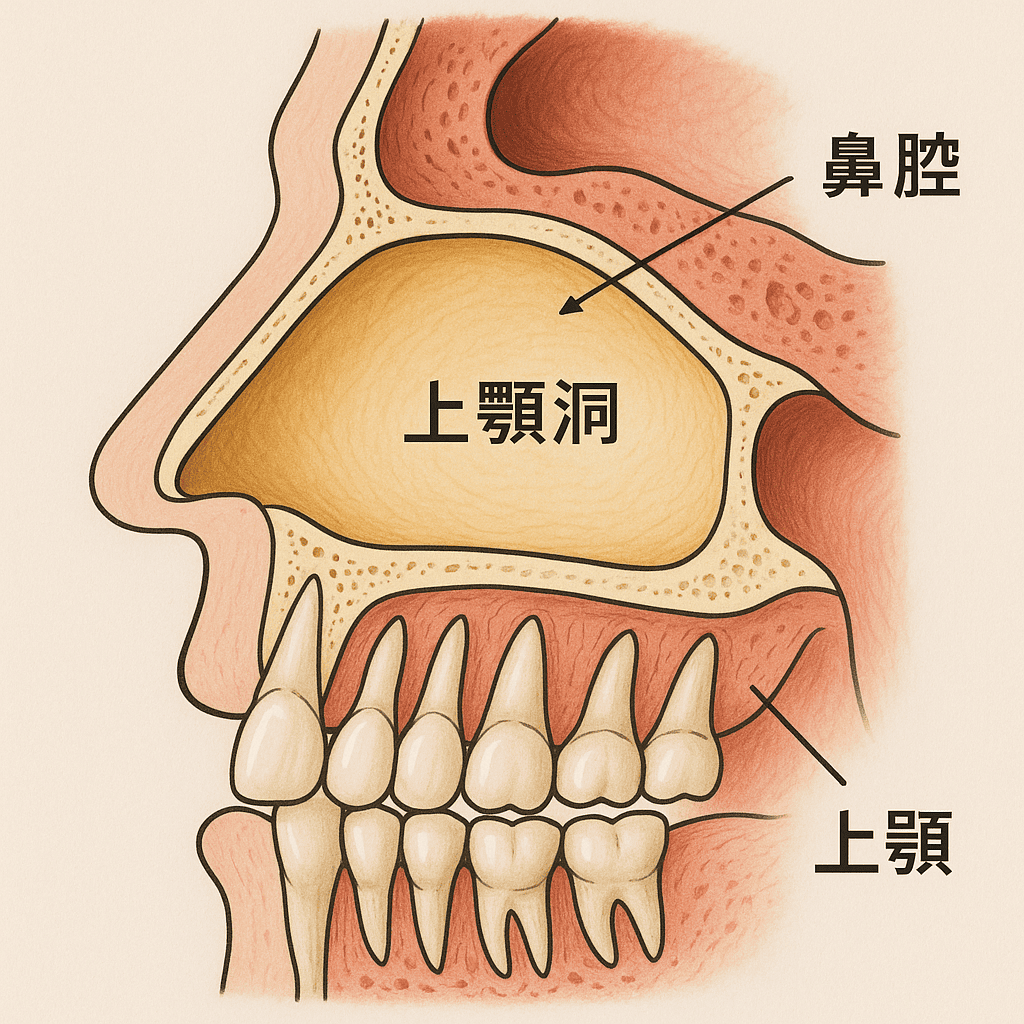

上顎洞(じょうがくどう)は、上顎の奥に位置する空洞で、副鼻腔の一つです。

歯科治療、とくにインプラント治療の際に骨量が不足している場合、上顎洞挙上術(サイナスリフト)や骨造成が行われることがあります。

しかし、上顎洞内に感染源(根尖性歯周炎や慢性副鼻腔炎など)が残ったまま骨造成を行うと、移植した骨や補填材に感染が広がり、炎症が悪化するリスクがあります。その結果、骨補填材の感染・インプラント治療の失敗・副鼻腔炎の悪化など、治療が困難になる場合も少なくありません。

このような合併症を防ぐためには、骨造成やインプラント治療の前に、上顎洞の状態を正確に診断し、感染源の特定を行うことが大切になります。

「蓄膿症(上顎洞炎)」や「あごの骨が少ない」と

言われ、インプラントを断られた方

こうしたケースでも、インプラント治療が可能となる場合がございます。まずは一度、フィックスデンタルクリニックへご相談ください。

当院では以下の対応が可能です:

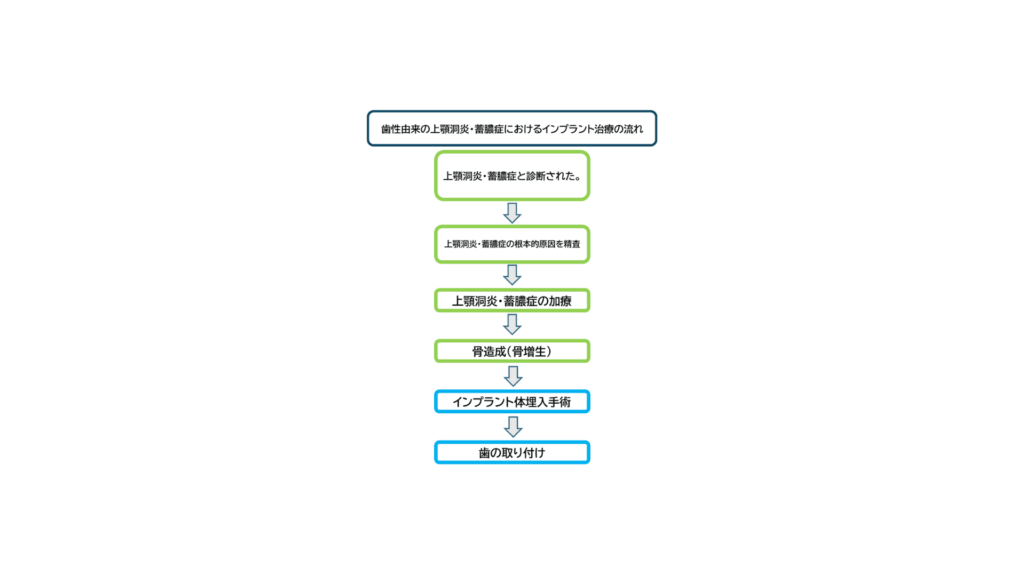

- ・感染(上顎洞炎など)がある場合は、まずその治療を行います。

- ・感染が落ち着いた後、骨造成を行い、その後インプラントを埋め込みます。

⚠️ 注意点(デメリット) 通常のインプラント治療よりも治療のステップが多いため、治療期間が長くなる可能性があります。

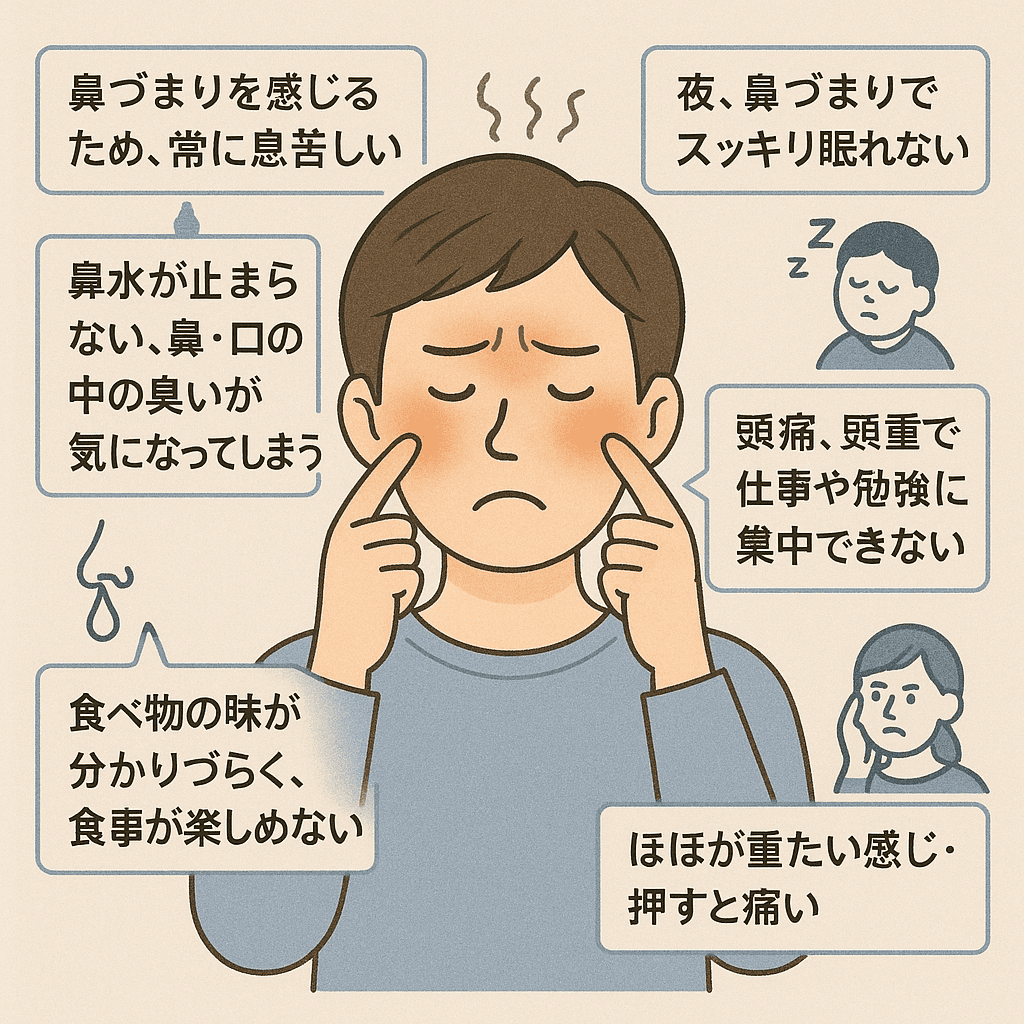

蓄膿症(上顎洞炎)の症状

歯性上顎洞炎・鼻性上顎洞炎の症状は共通しており、以下のような不調を感じることがあります:

- ・鼻づまりが続き、息苦しさがある

- ・夜間の鼻づまりで熟睡できない

- ・鼻水が止まらず、口の中の臭いが気になる

- ・頭痛・頭重で集中力が低下する

- ・食べ物の味が分かりにくく、食事が楽しめない

- ・頬が重く、押すと痛みを感じる

上顎臼歯部インプラント治療の注意点:1

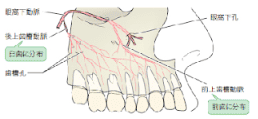

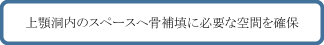

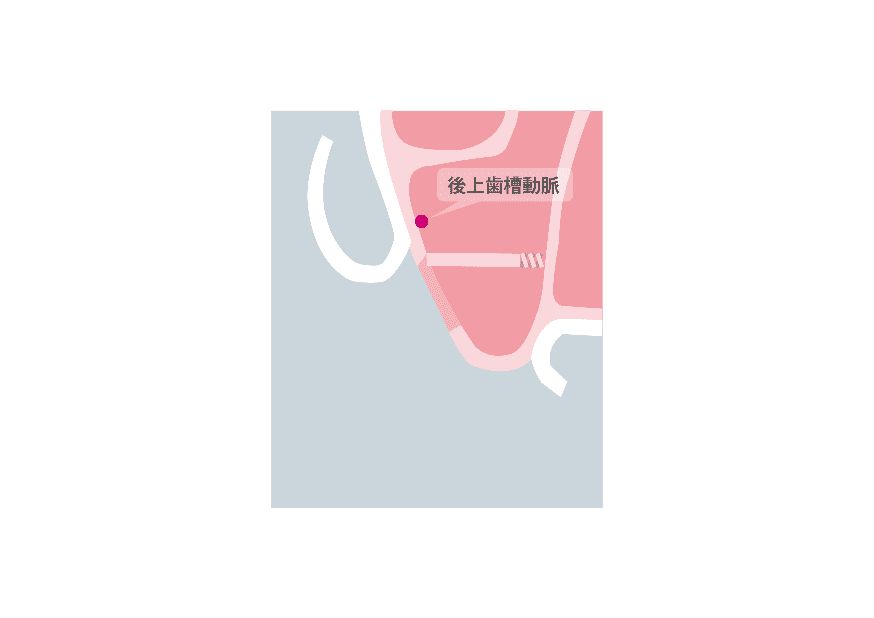

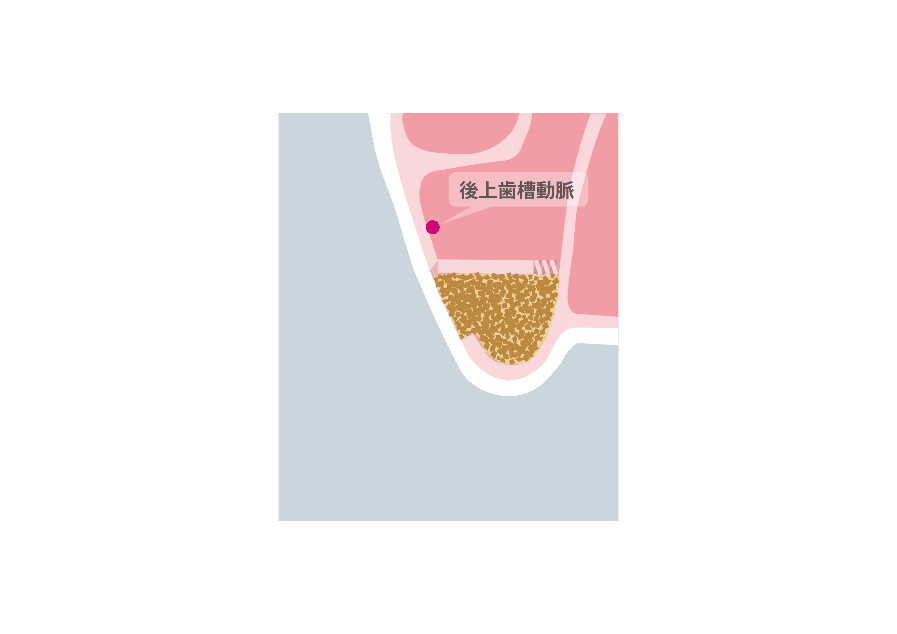

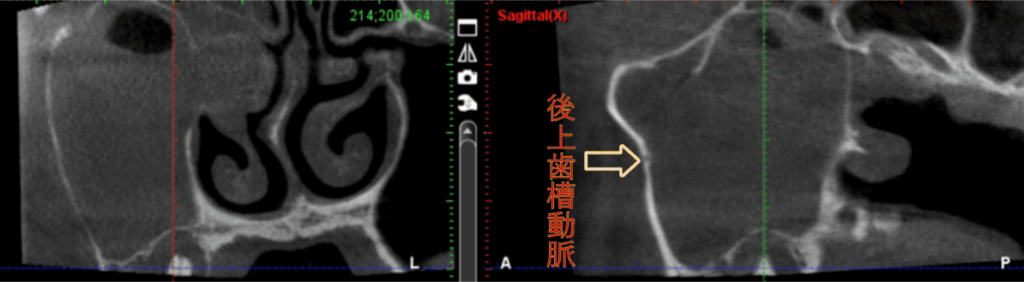

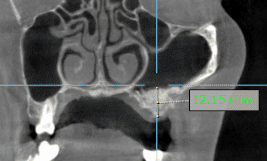

① 上顎洞内の血管損傷リスク

上顎洞には眼窩下動脈の枝「後上歯槽動脈」が走行しており、これらの血管を損傷すると鼻出血などの合併症が生じる可能性があります。

CTにて血管の位置を特定したうえで手術を行うことが大切です。

② 抜歯後の骨吸収とインプラント治療

歯を抜いた後、時間の経過とともに上顎の骨が痩せていくことがあります。特に長期間経過すると、インプラントを支える骨量が足りなくなることが多くなります。

この状態で無理にインプラントを埋入すると、インプラント体が上顎洞内へ迷入するリスクがあり、治療失敗や合併症の原因になるため、慎重な診断と骨造成が必要です。

上顎洞底挙上術の種類

インプラントを埋め込むために骨の厚みが不足している場合、サイナスリフトやソケットリフトによる骨造成が必要です。

① ソケットリフト(クレスタルアプローチ)

- ・骨造成量が比較的少ない症例に適応

- ・傷が小さく、身体への負担が軽い

- ・治療期間は比較的短く、約3〜4か月でインプラントが可能

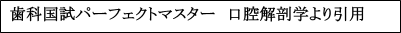

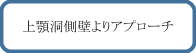

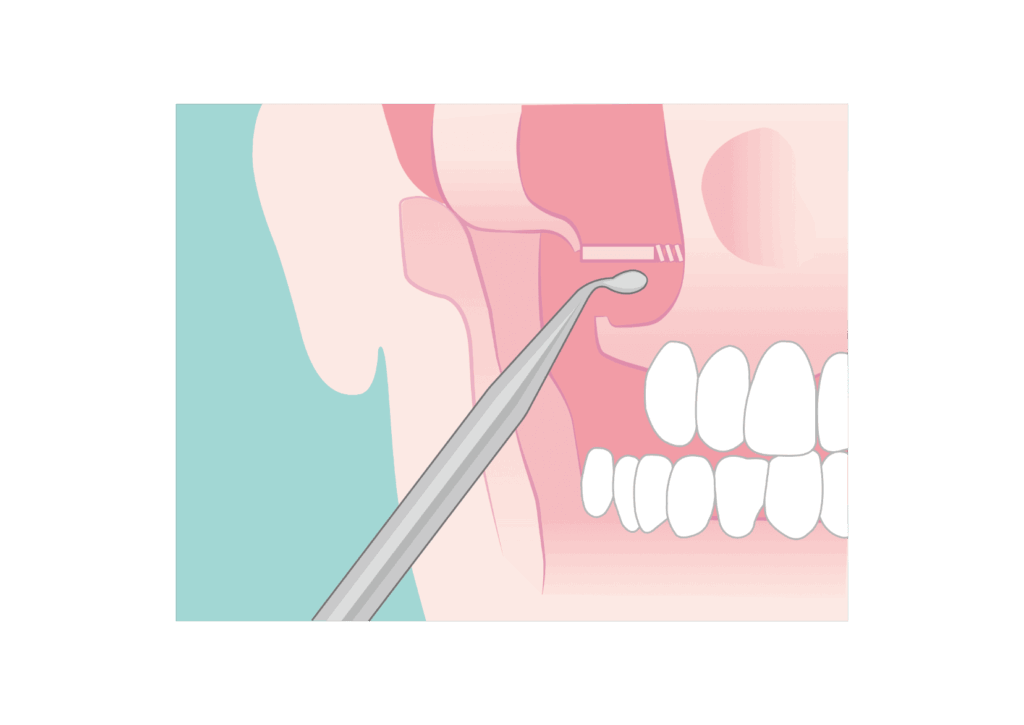

② サイナスリフト(ラテラルアプローチ)

- ・骨造成量が多い症例に適応

- ・歯ぐきを開いて横からアプローチし、大きく骨を作る

- ・確実な骨造成が可能だが、治療期間は長め(約4〜6か月)

当院では、特に骨量が大きく不足している場合に、ラテラルアプローチを用いたインプラント治療を行い、多くの実績を積んでいます。

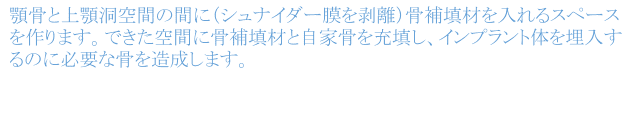

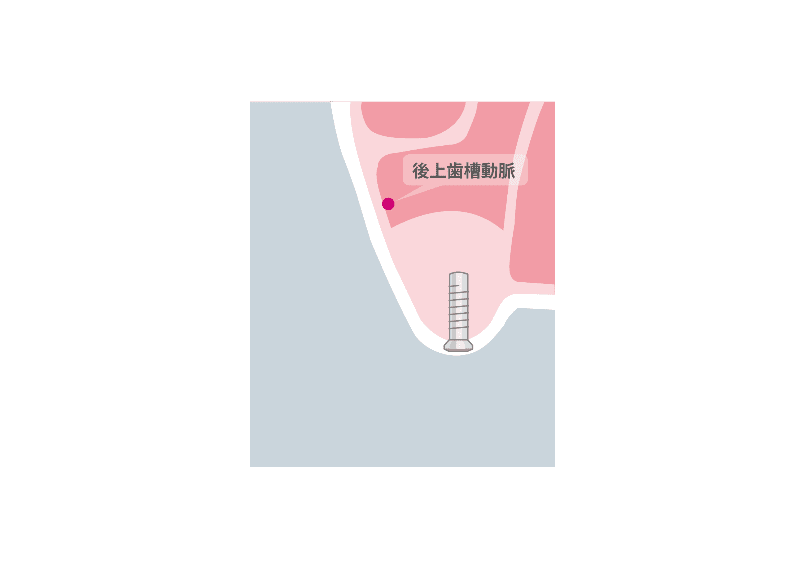

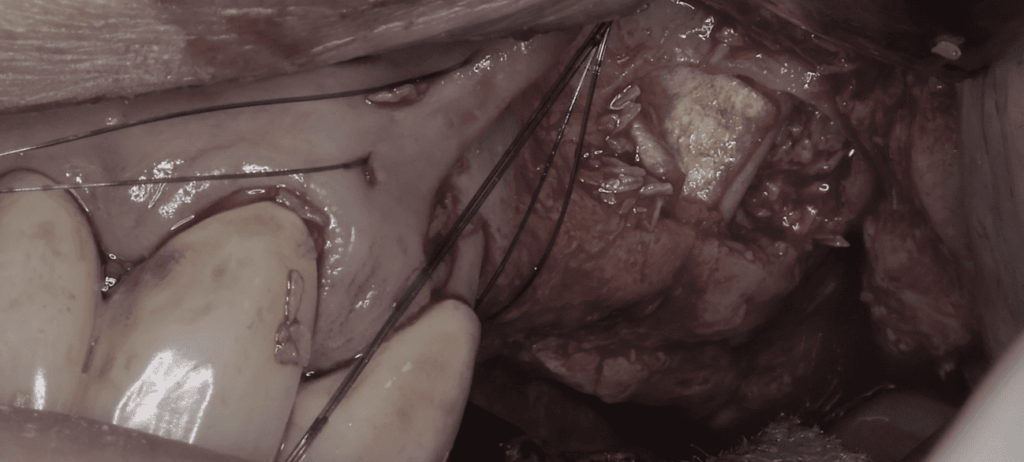

サイナスリフト(ラテラルアプローチ)

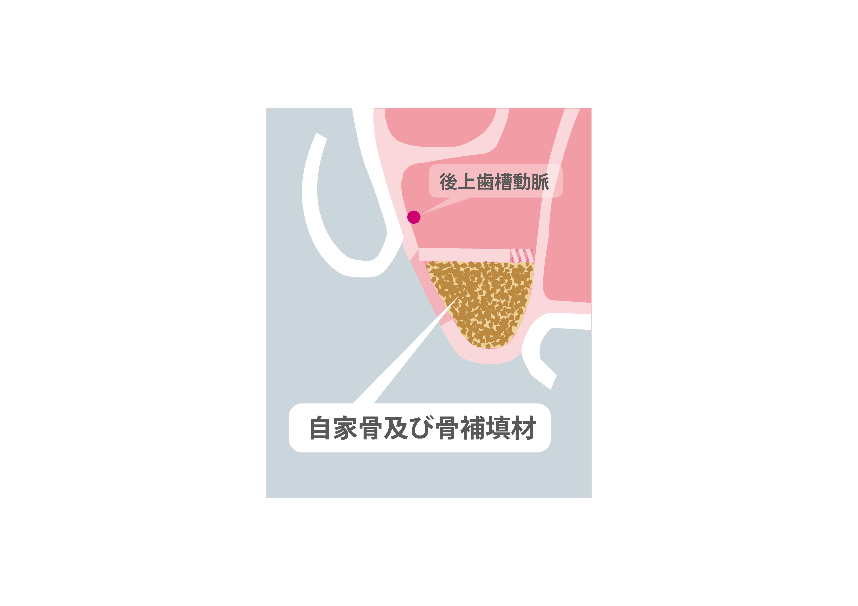

「ラテラルアプローチ」は、歯ぐきの横からアプローチして、直接上顎洞の粘膜を持ち上げ、骨を入れる方法です。

当院では、特に骨の量が大きく不足している場合などに、この方法を選択します。確実に骨を増やせるメリットがあります。

開けた窓をふさいで剥離した歯肉を戻し縫合します。骨補填剤及び自家骨移植後約4~6カ月経過をみてインプラント体埋入

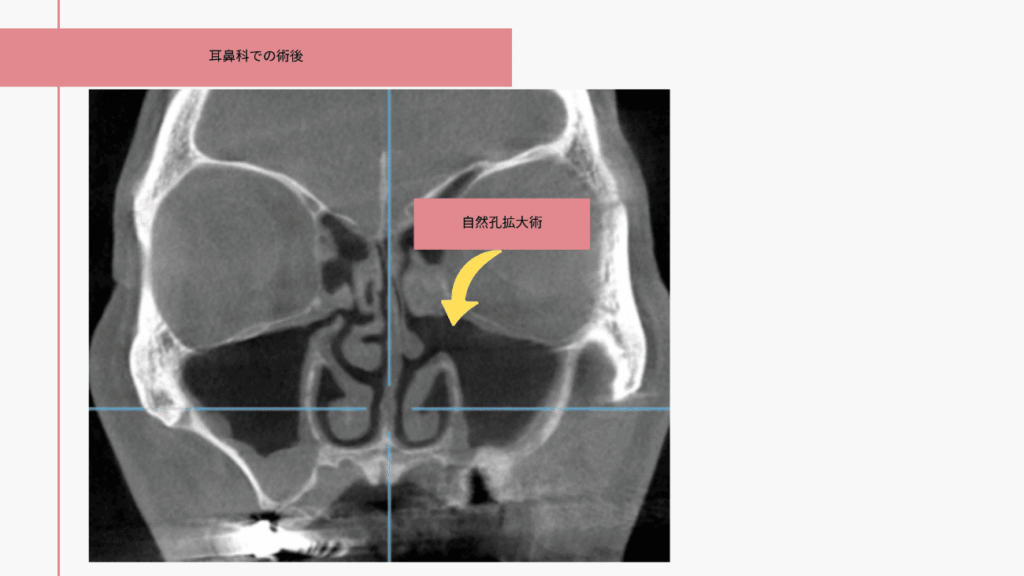

症例紹介

ケース①:上顎洞炎を伴うインプラント治療

患者様の訴え

「なんだか、右のほっぺたがずーんと重くて…」

「最近、右のほっぺたが痛くて重い感じがするんです。鼻もずっと詰まっていて、スッキリしません。」

「口の中や鼻から変なにおいがして気になって…。」

「右の奥歯がグラグラしてきた感じもあって、不安になってきました。」

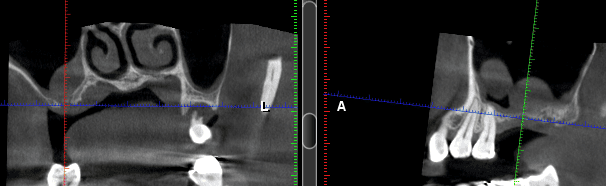

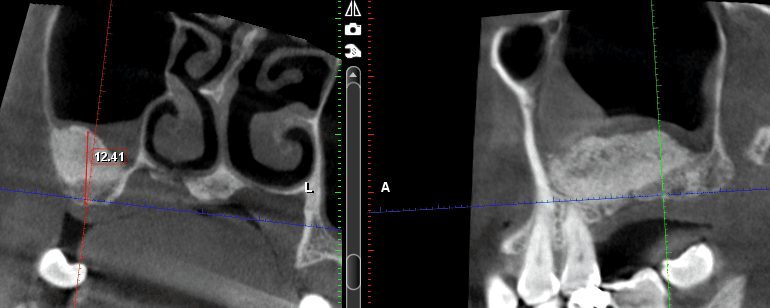

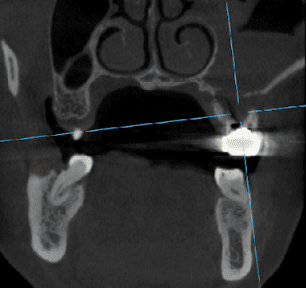

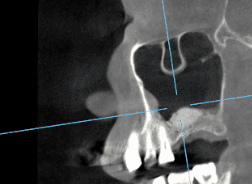

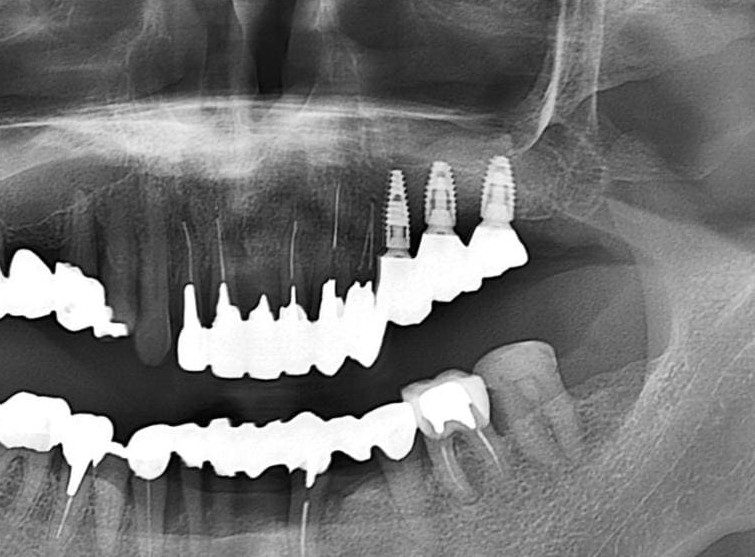

CT画像

検査の結果、感染源となっていた右上顎第一大臼歯を抜歯し、感染組織を除去しました。 その後、上顎洞粘膜の腫れが完全に治まるまで経過を見たうえで、インプラント治療を開始しました。

主訴である不快感が完全消失、いよいよインプラント治療へ

上顎洞内の不快感(頬骨が痛い)が治まり、鼻づまりなどの不快な症状もすっかりなくなりました。

そのため、安心してインプラント治療をスタートできる状態になりました。

上顎の治療では、こうした粘膜の状態も重要なチェックポイントです。違和感がある場合は、まずその原因をしっかり治してから治療を進めていくことが、安全で確実な結果につながります。

上顎洞底挙上術(ラテラルアプローチ)

ケース②:上顎洞炎を伴うインプラント治療

患者様の訴え

- ・数日前から鼻づまりがひどく、息苦しさを感じてる。

- ・鼻水が止まらず、特に色のついた鼻水が出ていて、鼻や口の中の臭いが気になります。

- ・食事の際に味がわかりずらい。(コロナかなとも疑った)

- ・頬のあたりが重だるく、特に押すと痛みがあります。

- ・上の奥歯がグラグラしているような感じがあり、硬いものが噛めません。

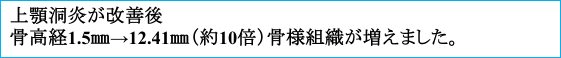

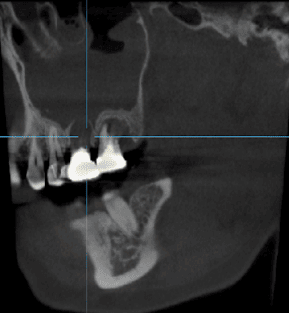

診断・治療経過

- ・原因は歯の破折に起因する歯周炎であり、歯性感染による上顎洞炎(歯性上顎洞炎)と診断。

- ・感染源となっていた右上顎の破折歯を抜歯し、感染組織(不良肉芽)の掻爬。

・処置後、鼻腔・副鼻腔の症状は徐々に改善。

・抜歯後2〜3か月で、副鼻腔内の不透過像(画像上の陰影)は消失。

鼻の違和感が消えて、いよいよインプラント治療へ

上顎洞内の粘膜の腫れがしっかりと治まり、鼻づまりなどの不快な症状も改善。安心してインプラント治療をスタートできる状態になりました。

上顎の治療では、こうした粘膜の状態も重要なチェックポイントです。違和感がある場合は、まずその原因をしっかり治してから治療を進めていくことが、安全で確実な結果につながります。

上顎洞底挙上術(ラテラルアプローチ)

ケース③:上顎洞炎を伴うインプラント治療

患者様の訴え

- ・鼻水が止まらない状態が続いており、特に色のついた鼻水が出ることが多いとのこと。

- ・鼻や口の中のにおいも気になっており、不快感があります。

- ・頬のあたりが重だるく、押すと痛みを感じます。

- ・歯がなくなってから噛むことができず、食事にも支障があります。

- ・また、鼻水が急にひどくなることがあり、完全には止まりません。

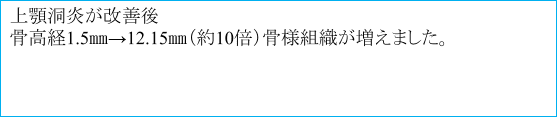

鼻づまりの原因と内視鏡下副鼻腔手術(ESS)による改善

「長年鼻づまりが続いている」「鼻の奥が重い感じがする」──そんな症状の裏側には、副鼻腔(鼻の横にある空洞)のトラブルが隠れていることがあります。

副鼻腔(上顎洞)は、吸い込んだ空気を清浄・加湿し、呼吸を快適に保つ大切な役割を持っています。しかし、ポリープや粘膜の腫れによって通り道がふさがれてしまうと、換気や排膿がうまくいかず、鼻づまりや鼻水が長引いてしまうのです。

このような場合に行われるのが「内視鏡下副鼻腔手術(ESS)」です。内視鏡を使って副鼻腔の自然な通り道を広げることで、本来の機能を回復させ、症状の改善が期待できます。

今回の症例では、鼻の仕切りが曲がっている「鼻中隔湾曲症」も悪化の要因とのことでした。鼻中隔湾曲により空気の流れが悪くなるケースがあります。さらに、花粉症やアレルギー、根尖性歯周炎などの影響で発症しやすくなることも知られています。

今回のケースでも、軽い粘膜の腫れは見られましたが、当初疑われていた“歯が原因の副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)”ではなく、鼻の構造や粘膜の状態によるものでした。耳鼻科での診察を経てESSを受けた結果、術後は鼻の通りが大幅に改善し、長年の不快感から解放されました。

耳鼻科での詳しい診察を経て、術後は鼻の通りが格段に良くなり、これまでの鼻づまりや不快感はすっかり解消。呼吸のしやすさを改めて実感できるなったとのことです。

鼻の状態が安定した後には、インプラント治療も本格的にスタート。まずは歯ぐきの骨を補う処置(骨造成)を行い、その後、無事にインプラント治療を実施することができました。

鼻腔機能が安定した後、口腔領域の治療へと移行。歯科的評価に基づき、上顎臼歯部のインプラント治療計画が立案されました。インプラント埋入に先立ち、歯槽骨の厚みや高さを補うための骨造成術(GBR:Guided Bone Regeneration)を実施。その後、適切なタイミングでインプラント体の埋入が行われ、良好な初期固定と経過をもって機能回復に至りました。

鼻腔と口腔、一見異なる領域に思えますが、特に上顎洞を介してその解剖的・病態的連関は密接です。今回のように、症状の原因を多角的に評価し、段階的かつ統合的に治療を進めることで、全身の調和と長期的な予後改善が期待できます。

「これまでの鼻づまりが嘘のように楽になった」「呼吸のしやすさを実感できるようになった」「呼吸しやすくなってなんでも食べれるようになった」──そんな声が聞かれた治療です。

安全なインプラント治療のために必要なこと

インプラント治療を希望していても、「蓄膿症(上顎洞炎)に感染している」「あごの骨が足りない」といった理由で治療を断られることがあります。こうした難症例でも、安全にインプラントを行うための重要なポイントがあります。

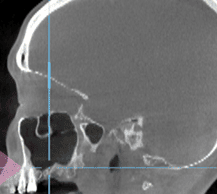

① 事前診査

まず最も重要なのが、事前の診断です。 CT撮影を行い、骨の高さや厚みを詳細に評価します。これにより、上顎洞までの距離を正確に把握でき、必要な治療計画を立てることが可能になります。 また、粘膜肥厚や感染源の有無を確認し、問題がある場合は適切な処置を行います。

② 必要に応じた耳鼻咽喉科医との連携

副鼻腔炎や蓄膿症などの既往がある場合、歯科だけでなく耳鼻科の視点からも安全性を確認することが重要です。 耳鼻科専門医と連携することで、上顎洞の炎症や粘膜の異常がインプラント治療に与える影響を慎重に評価し、治療をスムーズに進めることができます。

③ 適切な術式の選択

インプラント治療は、骨量に応じて術式を選択することが重要です。骨が不足している場合は、骨造成を行うことでインプラントを支える基盤を確保します。 方法としては、ソケットリフト(クレスタルアプローチ)やサイナスリフト(ラテラルアプローチ)などがあり、症例に応じて適切な方法を選択します。

まとめ

蓄膿症(上顎洞炎)や骨不足がある場合でも、事前診査を徹底し、必要に応じて耳鼻科医と連携を図ることで、安全なインプラント治療の選択肢を広げることが可能です。 骨造成の技術を活用すれば、治療の難易度が高いケースでもインプラントを成功へと導くことができます。 インプラントを断られた経験がある方でも、適切な診断と計画のもとで治療ができる可能性がありますので、まずは専門医へご相談ください。